重い病気や不慮の事故等で誰もが障害者になるリスクはあります。障害を持ってしまった場合、色々心配な事は多いと思いますが・・・日本では「障害者総合支援法」という障害をお持ちの人をサポートする為に定められた法律があり、多様な障害福祉サービスがあります。

「障害者総合支援法」のサービス内容や利用方法等を深堀りしていきます。

障害者の法律の歴史

日本ではこれまでに様々な障害者の法律を定めてきました。1970年には「心身障害者対策基本法」が制定され、1993年には「障害者基本法」に名前が変わりました。その後、2000年には社会福祉基礎構造が改革。

2003年にはノーマライゼーションの理念に基づき、支援費制度が開始され、2005年には「障害者自立支援法」が制定されました。この法律が定められる事によって、これまでのサービスの仕組みが一元化され、障害の種別に関わらず、必要なサービスを利用出来るようになりました。

その後、2012年に再度改正が行われ、現在の「障害者総合支援法」になったのです。

「障害者総合支援法」とは?

社会保障制度を支えるのは社会保険・保険医療公衆衛生・公的扶助・社会福祉になりますが、この社会福祉の中でも大きな柱となるのが「障害者総合支援法」です。「障害者総合支援法」とは、障害者の日常~社会生活、医療面までを総合的に支援するための法律です。

「障害の有無に関わらず、みんなで平等に生活していこう」という共生社会の実現を目指しており、公共施設のバリアフリー化等も進めています。

対象は、身体障害者。知的障害者。発達障害(自閉症・学習障害・注意欠陥多動性障害・アスペルガー症候群)。難病等患者。精神障害者(PTSD・てんかん・統合失調症・うつ病・パニック障害)で、自立支援医療や障害年金を受けている人等も対象となり、手帳は必要ない場合もあります。また、障害児も対象になります。そんな「障害者総合支援法」の中心となるのが「自立支援給付」です。

「障害者総合支援法」のサービス内容

♦「自立支援給付」

「自立支援給付」とは、市町村が実施する全国一律のサービス。障害の度合いや特性等に合わせ、介護サービスを始めとする様々なサービスを利用出来ます。

介護給付(生活を助けるサービス)

介護給付には9種類あります。

-同行援護(区分なし)

視覚障害者に対して外出時に必要な援助を行ってくれます。

-居宅介護(障害支援区分1以上)

自宅で入浴や食事等のサポートを行ってくれ、介護者の負担を軽減してくれます。

-行動援護(障害支援区分3以上)

自己判断が難しい方の外出同行等を行います。

-生活介護(障害支援区分3以上)

常に介護が必要な人に対し、日中サポートしたり、創作的な活動等も行ってくれます。

-療養介護(障害支援区分5・6)

常に介護と医療が必要な人に対し、医療機関での看護等もサポートしてくれます。

-重度訪問介護(障害支援区分4以上)

重度の障害を持ち、常に介護が必要な人に対し総合的にサポートしてくれます。

-重度障害者包括支援(障害支援区分6以上)

重度の障害を持つ人に対し居宅介護等、複数のサービスを提供します。

–短期入所(障害支援区分1以上)

介護者の休息もサポートするもので、障害者施設で介護してくれます。

-施設入所支援(障害支援区分4以上)

障害者施設に入所する人向けのサービスです。

訓練等給付(生活の自立をサポートするサービス)

訓練等給付には6種類あります。

–自立訓練(機能訓練、生活訓練)

自立して日常生活や社会生活が送れるよう訓練を行ってくれます。

-自立生活援助

一人でも生活(単身生活)出来るようサポートしてくれます。

-共同生活援助

共同生活を行う中で援助が必要な人に対するサービスです。

-就労移行支援(一般企業への就職に向けたサービス)

一般企業に就職希望の人が一定期間、就労に必要な知識等を習得出来るサービスです。

-就労定着支援

就労支援を受けた人が雇用された際にアフターフォローをしてくれます。

-就労継続支援(期限なし)

一般企業で働く事が難しい障害者に向けて働く場所を提供しながらスキルアップ出来るサービス。就労継続支援には、雇用契約を結ぶA型とと雇用契約を結ばないB型があります。

他にも「障害者総合支援法」のサービスには、医療費負担軽減してくれる「自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)」「補装具」「相談支援」。都道府県の支援による、障害の特性と地域の特性や特徴に合わせた地域づくりとして提供されているサービスの「地域生活支援事業」。障害児を対象とする「障害児入所支援」「障害児通所支援」サービスもあります。

このように「障害者総合支援法」には様々なサービスがありますが、気になる利用料は、世帯の収入状況に応じて違う応能負担になっています。

介護給付・訓練等給付の申請方法

①市町村の窓口に申請

②市町村が実施する認定調査(面接)を受けます。認定調査は80項目もあるのだとか。

③一次判定(全国統一のコンピューター判定)

④二次判定(医師の意見等も踏まえ、市町村審査会が判定を下します。非該当または区分を1-6まで7段階に分けられます)※区分認定は3年間有効

⑤サービス等利用計画案提出。こちらは特定相談支援事業者や障害児相談支援事業所が作成してくれますが、本人や家族が作成してもよいそうです。

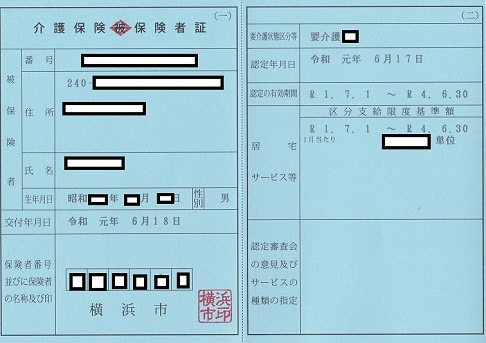

⑥支給決定がされたら受給者証が交付されます。

⑦最終的なサービス等利用計画を作成し提出する事で、初めてサービスの利用開始となります。

※訓練等給付の場合は障害支援区分の認定は原則行われないそうです。訓練を受けたい人は、誰もが受けられるサービスです。ただし「自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援A型」を利用する場合は、一定の期間サービスを利用した後に実際に適しているのかどうかを確認するは暫定支給決定が行われるそうです。

以上、いかがでしたか?このように「障害者総合支援法」のサービスは多岐に渡るので、みなさんも是非利用されてみてはいかがですか?